足部にはリスフラン関節やショパール関節があります。

今回はリスフラン関節やショパール関節の構造や特徴、覚え方についてご紹介します。

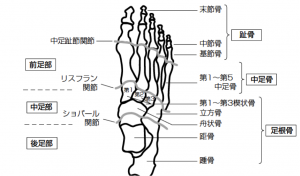

足部には多くの骨や関節があり、それが集まることで足部が構成されます。

それでは詳しくみていきましょう。

足の骨とは?

まずは足の骨の確認からしていきましょう。

足には多くの骨があり、関節もたくさんあります。

イラストのように数多くの骨から構成されています。

リスフラン関節とショパール関節の部分をチェックしてみましょう。

引用1)

それではリスフラン関節からご紹介していきます。

リスフラン関節とは?

リスフラン関節は別名 “足根中足関節 (そっこんちゅうそく関節)” ともいいます。

リスフラン関節は、内・中・外楔状骨(けつじょうこつ)と第1〜3中足骨、立方骨と第4・5中足骨により構成されています。

リスフラン関節は関節腔を形成し、関節包によって安定されています。

関節包とは関節を覆っている膜のことで、それに覆われた空間を関節腔といいます。

関節包がある3つの部位をみてみましょう。

〜3つの関節包〜

①第1中足骨と内側楔状骨との間

②第2および第3中足骨と中間・外側楔状骨の間

③立方骨と第4および第5中足骨を覆うようにある

リスフラン関節は可動性の低い関節であり、関節包によって安定を得ています。

リスフラン関節の可動性は低いですが、どのくらい動くのでしょうか。

第1リスフラン関節の可動性は、矢状面で0〜4°、前額面で5°以下であり可動性が低いです。

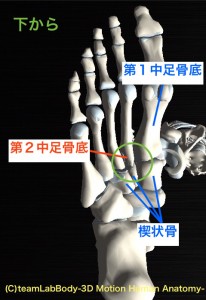

第2リスフラン関節の可動性は最も低いです。

理由として第2中足骨底は楔状骨や第1中足骨の間にあることで、可動性が制限されてしまいます。

第2趾は中足骨の中で最も安定しており、可動性が制限されていることから、足の軸の中心となります。

例えば、スクワットなどを行う際に足をまっすぐしますが、第2趾を基準とし行うとよいでしょう。

第3〜5リスフラン関節は第2リスフラン関節に比べ徐々に可動性が増加してきます。

リスフラン関節が安定することで、ランニングやジャンプなど足で蹴る動作で必要とされる足部の安定性を作り出しています。

ショパール関節とは?

ショパール関節は ”横足根関節 (おうそっこん関節)” ともいいます。

ショパール関節は距舟関節(きょしゅう関節)と踵立方関節(しょうりっぽう関節)によって構成されています。

この2つの関節にはそれぞれ関節包があり、実際はほとんど連結していません。

各関節には運動軸があり、この軸をもとに関節が動きます。

ドアをイメージしてみましょう。

ドアにはこのような“ちょうつがい”がついています。

ドアの場合、縦に運動軸がありこれを中心にドアが開いたり閉じたりします。

関節もこれと同じで軸をもとに動きます。

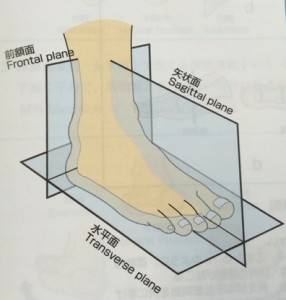

運動軸を見るときに必要になる各面(前額面・矢状面・水平面)の確認をしましょう。

引用2)

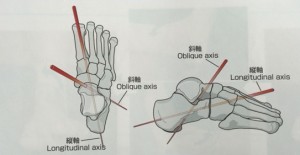

ショパール関節には2つの運動軸があります。

引用2)

ショパール関節の運動軸は ”長軸” と ”斜軸” です。

【長軸】

①水平面に対して約15°傾斜

②矢状面に対して約9°傾斜

このように運動軸が傾斜していることで、足関節の回内・回外運動に関与します。

【斜軸】 ①水平面に対し約52°傾斜 ②矢状面に対し約57°傾斜

このように運動軸が傾斜していうことで、足関節の背屈・外転運動、底屈・内転運動に関与します。

足関節の底屈や背屈運動について前回ご紹介しています。

ご興味がある方はこちらをご覧ください。

ショパール関節の働きとは?

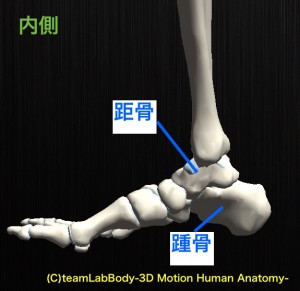

ショパール関節の働きをご紹介する前に、距骨下関節について復習をしましょう。

距骨下関節は距骨と踵骨によって構成される関節です。

距骨下関節は回内・回外の運動を行うことができます。

詳しくはこちらでご紹介しています。

ご興味がある方はこちらをご覧下さい。

→距骨下関節の回内・回外運動についてはこちら。

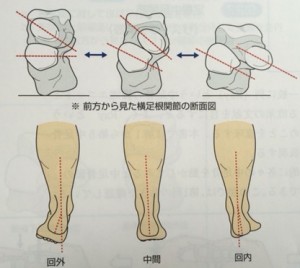

距骨下関節が回内するとショパール関節の2つの軸である長軸と斜軸は平行になります。

ショパール関節の軸が平行になると、関節は緩みの位置となり不安定になります。

逆に距骨下関節が回外し軸が交叉すると、関節はしまりの位置となり安定性が向上します。

引用2)

〜ポイント〜 ✔関節には“緩みの位置”と“しまりの位置”がある。 ✔緩みの位置:関節自体は動きやすいですが、不安定。 ✔しまりの位置:関節自体は動きづらいですが、安定する

ショパール関節が緩みの位置になるとどうなるのでしょうか。

距骨下関節が回内し、緩みの位置になると関節は動きやすくなります。

緩みの位置になることで、歩行時の衝撃吸収の役割をしています。

逆にしまりの位置になるとどうなるのでしょうか。

距骨下関節関節が回外することでしまりの位置になります。

しまりの位置になることで関節は安定し、歩行時に足で地面を蹴りやすくなります。

関節の覚え方とは?

リスフラン関節とショパール関節の覚え方についてご紹介します。

両方とも関節名がカタカナのため、どちらの関節が手前にあるのかわからなくなることがありますよね。

この覚え方として…

『リスフラン関節』 → フラン:フランス → フランスは遠い。

リスフラン関節は遠いと覚えれば、ショパール関節より先の方にあることが覚えられます。

次にリスフラン関節を構成する骨の覚え方についてです。

リスフラン関節は立方骨・中足骨・(内・中・外)楔状骨で構成されています。

『リスは立ったら中足が痛くて欠場した』

リス→リスフラン関節

立ったら→立方骨

中足→中足骨

欠場した→楔状骨

続いてショパール関節を構成する骨の覚え方についてです。

ショパール関節は距骨、踵骨、立方骨、舟状骨によって構成されています。

『ショパン、巨大なかかとで立ちながら船に乗る』

ショパン →ショパール関節

巨大な →距骨

かかと →踵骨

立ちながら→立方骨

船に乗る→舟状骨

このように語呂合わせにすると簡単に覚えることができます。

まとめ

今回はリスフラン関節とショパール関節についてご紹介してきました。

それぞれ関節の動き方や特徴がまったく違います。

リスフラン関節は可動性が小さくほとんど動かない関節です。

しかし可動性が小さいことで安定し支持することができます。

ショパール関節は足部の背屈や底屈、回内や回外運動に関与します。

足部には関節や骨が多くありますが、語呂合わせを使って簡単に覚えることができます。

イラストでイメージし、それぞれの関節の特徴を覚えておきましょう!

参考・引用文献

1) 整形外科看護編集部:特集を読む前に知っておきたい 手足の骨・関節.整形外科看護11(12). 1160-1160, 2006.

2) 入谷誠:入谷式足底板 ~基礎編~(DVD付) (運動と医学の出版社の臨床家シリーズ).運動と医学の出版社.2011

3)坂井建雄ら:プロメテウス解剖学アトラス解剖学総論/運動器系 第2版.医学書院.2011

コメントを残す