内側側副靭帯は膝関節の内側で最も重要な靭帯です。

内側側副靭帯損傷は膝の靭帯損傷の中で高頻度にみられ、ラグビーやサッカーで多く起こります。

今回は内側側副靭帯の機能解剖学、受傷原因、手術療法や保存療法についてご紹介します。

まずは機能解剖学からご紹介します。

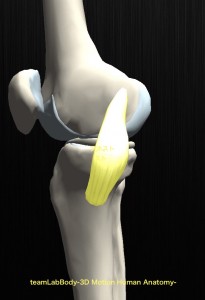

内側側副靭帯とは?

内側側副靭帯は膝関節の内側で最も重要です。

内側側副靭帯は膝の内側にある靭帯です。

働きとして、膝の外反動揺と下腿の外旋動揺に対して制動を行います。

わかりやすく言うと、膝が内側に入るのを止める働きをしてくれます。

また、内側側副靭帯の一部は内側半月板ともくっついています。

ちょっと深く話をすると・・・

内側側副靭帯は浅層と深層にわかれています。

さらいに浅層は前縦走線維と後斜靭帯に分かれます。

前縦走線維は内側側副靭帯で最も損傷を受けやすい部分です。

この前縦走線維は膝関節屈伸の全可動域にわたり緊張性を保っています。

そのため外反不安定性の制動をしています。

前縦走線維と後斜靭帯により下腿の外旋を制動しています。

深層部は内側半月板や関節包とつながっています。

これにより内側側副靭帯は膝の外反・外旋制動を行っています。

受傷起点について

受傷しやすいスポーツとして、ラグビーやサッカーが多いです。

ラグビーの場合は直接タックルされたり、下腿を保持され捻られることが原因です。

サッカーの場合は、ボールの蹴り合いやシュートブロックでボールごと膝が外反位を強制されることが原因です。

環境面では、人工芝の場合にスパイクが引っかかりやすく外旋ストレスを受けることで損傷するケースがあります。

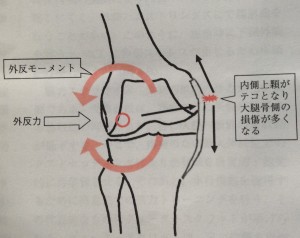

受傷時のメカニカルストレスをみてみましょう。

膝の外側からタックルをうけ外反力が膝に加わります。

これにより膝の内側は開くようなストレスが生じます。

内側側副靭帯は膝の内側が開かないように安定させる靭帯のため、制御するために働きます。

しかし、内側側副靭帯が外反力に耐えられなくなった際に損傷が起こります。

手術療法と保存療法とは?

内側側副靭帯を損傷した場合に、手術療法と保存療法のどちらが選択されるのでしょうか?

手術療法に対してさまざまな考え方があり完全に内側側副靭帯が断裂していても手術を行わないケースもあります。

手術療法と保存療法とでの臨床成績に差を認めていない施設もあり、保存療法を第一選択としている施設もあります。

保存療法後、内側側副靭帯が原因となる膝の外反不安定性の訴えが強い場合は手術が検討されます。

最近はまず保存療法を選択するケースが多いです。

私が経験したケースでも、内側側副靭帯は完全断裂していましたが保存療法を選択しています。

受傷後の正しい対応とは?

受傷後は、まず炎症管理が重要です。

炎症管理の詳細はこちらでご紹介しているためご覧ください。

炎症症状が続くと関節可動域制限や筋力低下に問題が生じます。

そのため受傷直後からどんどん炎症管理を行いましょう。

筋力に関しては特に膝を伸ばす筋肉の大腿四頭筋の力が低下します。

大腿四頭筋の中でも内側広筋という筋肉が膝を伸ばすために重要な筋肉のため、この筋肉をしっかりと鍛えることが重要です。

内側広筋の鍛え方に関しては、以前にこちらでご紹介しているのでご覧ください。

まとめ

内側側副靭帯は膝関節の内側で最も重要な靭帯です。

作用として、膝の外反と下腿の外旋に対して制動を行います。

わかりやすく言うと、膝が内側に入るのを止める働きをしてくれます。

内側側副靭帯損傷は膝の靭帯損傷の中で高頻度にみられ、ラグビーやサッカーで多く起こります。

治療は保存療法をまず選択するケースが多いです。

保存療法後、内側側副靭帯が原因となる膝の外反不安定性の訴えが強い場合は手術が検討されます。

損傷後のリハビリはまず炎症管理が重要です。

炎症管理に加えしっかりと大腿四頭筋の筋力強化も行いましょう。

今回は内側側副靭帯損傷についてご紹介してきました。

この靭帯の損傷は膝の靭帯損傷で最も多いため、しっかりと抑えておきましょう!

参考・引用文献

1)今屋健ら:膝内側側副靭帯損傷の機能解剖学的病的把握と理学療法.理学療法.29巻(2).2012

コメントを残す